Rassegna stampa

Il dramma di Tito. Recensione su Il Pickwick.it

di Alessandro Toppi

A detta di critici e studiosi Tito Andronico è un’opera talmente brutta che si fa fatica a considerarla di Shakespeare; di più: per tre secoli e mezzo ha fatto parte delle “attribuzioni dubbie” nonostante Francis Meres (uno che il poeta di Stratford lo conobbe di persona) assicura che si tratti di una drammaturgia shakespeariana già nel 1598; nonostante l’abbia registrata nel suo libro mastro Philip Henslowe, anche se col titolo sbagliato di Tito & Andronico; nonostante i riferimenti alla “cerbiatta da portare via sotto il naso del guardiacaccia” siano uno spunto autobiografico (si riferiscono allo Shakespeare che qualcuno afferma sia stato cacciatore di frodo) e nonostante nell’atto terzo, scena seconda, il padre (Tito) dica alla figlia (Lavinia) ciò che Lear dirà a Cordelia nell’atto quinto, scena terza, del Re Lear: andiamo nella tua stanza, lì leggeremo e ci racconteremo “storie accadute nei tempi antichi”.

Drammaturgia composta a più mani, nata sulle tavole del palcoscenico, scritta e provata all’istante, più volte cambiata da chi la metteva in scena e finalizzata ad attrarre quanto più pubblico possibile – cosa vogliono gli spettatori dopo il  grande successo della Spanish Tragedy di Thomas Kyd? Sangue! E allora diamogli sangue – Tito Andronico prima è stata citata da Ben Johnson nel prologo de La fiera di San Bartolomeo come esempio di trionfo da box office e poi è stata dimenticata, poi associata a George Peele, poi di nuovo dimenticata, poi a George Peele sono state attribuite solo le parti scadenti e a Shakespeare quelle migliori, poi dimenticata per due secoli ancora e infine registrata nel Canone con la fierezza che deriva dall’averne scoperto la bellezza nascosta. Quando? Di fatto da quando, nel 1955, la mette in scena Peter Brook scovando “in questo oscuro testo di Shakespeare” – parole sue – “un rituale barbarico possente” in grado d’essere “sacro, comico e ruvido” e che ha a che fare con l’eccesso del grottesco, la crudeltà evocata da Artaud e con le manifestazioni più cruenti della vita: “Ci sembrava impossibile”, racconterà poi Peter Brook, che “le efferatezze del Tito Andronico potessero succedere davvero” ma, “appena prima che arrivassimo a Belgrado” venimmo a sapere che “un uomo, interrogato dalla polizia, era stato scaraventato fuori da una finestra del sesto piano: spinto da un riflesso si era aggrappato al davanzale e uno dei poliziotti, tirato fuori un coltello, gli aveva tagliato le mani. L’uomo era precipitato urlando ed era morto”.

grande successo della Spanish Tragedy di Thomas Kyd? Sangue! E allora diamogli sangue – Tito Andronico prima è stata citata da Ben Johnson nel prologo de La fiera di San Bartolomeo come esempio di trionfo da box office e poi è stata dimenticata, poi associata a George Peele, poi di nuovo dimenticata, poi a George Peele sono state attribuite solo le parti scadenti e a Shakespeare quelle migliori, poi dimenticata per due secoli ancora e infine registrata nel Canone con la fierezza che deriva dall’averne scoperto la bellezza nascosta. Quando? Di fatto da quando, nel 1955, la mette in scena Peter Brook scovando “in questo oscuro testo di Shakespeare” – parole sue – “un rituale barbarico possente” in grado d’essere “sacro, comico e ruvido” e che ha a che fare con l’eccesso del grottesco, la crudeltà evocata da Artaud e con le manifestazioni più cruenti della vita: “Ci sembrava impossibile”, racconterà poi Peter Brook, che “le efferatezze del Tito Andronico potessero succedere davvero” ma, “appena prima che arrivassimo a Belgrado” venimmo a sapere che “un uomo, interrogato dalla polizia, era stato scaraventato fuori da una finestra del sesto piano: spinto da un riflesso si era aggrappato al davanzale e uno dei poliziotti, tirato fuori un coltello, gli aveva tagliato le mani. L’uomo era precipitato urlando ed era morto”.

Stabilita la matrice shakespeariana – William la compone quando non ha ancora trent’anni e costituisce il suo primo approccio alla tragedia classica: i riferimenti rimandano a Seneca e Ovidio – si tratta adesso di riconoscere a Tito Andronico eventuali contenuti diversi oltre quelli dell’orrore, che manifesta in termini pulp: quest’opera è in grado di comunicarci qualcos’altro, a dispetto dell’efferatezza di maniera che la contraddistingue? E in aggiunta: è possibile riscontrare – tra le urla che la caratterizzano, data la quantità di stupri e omicidi – toni differenti, che siano in grado di parlarci davvero?

Eduardo De Filippo colloca nella seconda parte del secondo atto di Napoli milionaria! il ritorno di Gennaro Iovine. Anticipato dal coro dei vicini, che lo credevano morto, don Gennaro cammina dal fondo al proscenio mostrando la propria stanchezza – i piedi strascinano sul pavimento, lo sguardo è come perso nel nulla, il volto risulta emaciato e sporcato di polvere, il corpo appare più magro di quello che era – facendoci fisicamente intuire la disperazione che tiene in serbo nell’animo. Viene dalla seconda guerra mondiale don Gennaro e, pertanto, ha attraversato paesi ridotti in macerie, ascoltato la sirena notturna e il rimbombo dei cannoni, ha tremato all’abbaiare feroce dei cani; ha assistito ai rastrellamenti e alle fucilazioni, vissuto la prigionia, ha pianto pensando alle “creature sperze”, ha patito la fame e gli è venuto meno il respiro quando ha compreso che le carcasse di cadaveri sarebbero diventate cenere, fumo e nuvole nere. L’uomo è ancora un uomo?

Gennaro Iovine si è lasciato alle spalle la devastazione del mondo e dell’essere umano senza riuscire a lasciarsela davvero alle spalle – come è possibile dimenticare? E, non potendo dimenticare, come è possibile ricominciare? – e adesso ritorna trovando una moglie che lo tradisce, la figlia maggiore che “se la fa con gli americani” mentre la minore  è grave per un’influenza, un figlio che rischia l’arresto e notando che la povertà della casa si è tramutata in ricchezza grazie al furto, alla compravendita in nero e all’usura esercitata da alcuni sui bisogni degli altri.

è grave per un’influenza, un figlio che rischia l’arresto e notando che la povertà della casa si è tramutata in ricchezza grazie al furto, alla compravendita in nero e all’usura esercitata da alcuni sui bisogni degli altri.

Le frasi che, in questo frangente, il Gennaro Iovine di Eduardo pronuncia e che mi restano impresse sono due: il “Nun facimm’ male, Ama’… nun facimm’ male”, detto alla moglie quasi piangendo, e il “Po’ ve conto” ripetuto ai figli, alla moglie, agli amici, ai vicini di casa e ai commensali della festa organizzata in sua assenza e che si celebra quella sera stessa. Nella prima – “Nun facimm’ male” – c’è la consapevolezza di aver preso parte a un dramma assoluto in cui gli uomini si sono scambiati ripetutamente il ruolo di vittime e di carnefici e dopo il quale, accertata la morte di Dio, non resta che tentare di non metterci più l’uno contro l’altro, di non infliggerci ulteriori ferite; nella seconda – “Po’ ve conto” – il fardello che appartiene a ogni superstite la cui parola riscatta dalla seconda morte chi non ce l’ha fatta a ritornare: i tanti che sono stati spazzati via dalle circostanze della Storia e che, se non ricordati, resteranno per sempre senza nome, non facendo parte di alcuna memoria. A Gennaro Iovine appartiene dunque “l’ombra di Ulisse”, come l’ha definita Piero Boitani in un libro dedicato al ritorno del sopravvissuto; la stessa che fa scrivere a Primo Levi – quando ancora è ad Auschwitz e immagina il ritorno a casa – “se parleremo non ci ascolteranno, se ci ascoltassero non ci capirebbero”.

Gennaro Iovine e Primo Levi, dunque. A don Gennaro, quando comincia a raccontare davvero, lo interrompono – “Nun ce penzà cchiú” gli dice Amedeo; “Va buò, don Genna’, nun ce penzate cchiú” gli suggerisce Enrico; “Aggie pacienza, Gennarì… Po’ ce ‘o ccunte cchiù tarde… Mo s’ha da mettere ‘a tavula…” gli fa notare Amalia – mentre Primo Levi descrive in Se questo è un uomo un sogno che sarà premonitore: “Qui c’è mia sorella e qualche mio amico e molta altra gente. Tutti mi stanno ascoltando e io sto raccontando il fischio su tre note, il letto duro, il mio vicino, che io vorrei spostare ma ho paura di svegliarlo perché è più forte di me. Racconto anche della fame” – prosegue Primo Levi – “e del Kapo che mi ha percosso sul naso e poi mi ha mandato a lavarmi perché sanguinavo. È un godimento intenso, fisico, inesprimibile, essere nella mia casa, fra persone amiche, e avere tante cose da raccontare: ma non posso non accorgermi”, aggiunge, “che i miei ascoltatori non mi seguono. Anzi, essi sono del tutto indifferenti: parlano confusamente d’altro fra di loro, come se io non ci fossi. Mia sorella mi guarda, si alza e se ne va senza far parola”.

Nessuno li ascolta: Gennaro Iovine e Primo Levi sono appena venuti via dall’inferno e si ritrovano al cospetto di figli, fratelli, mogli, amici e sorelle che sono di nuovo e già dediti alla normale infernalità quotidiana: fratricida, (a)sociale, economica. Bramosia di possesso, arrivismo, desiderio impulsivo, corruzione e voglia di accumulo, ostilità o indifferenza ai drammi dell’altro: l’uomo, senza avvedersene, sta tornando a uccidere l’uomo. Don Gennaro osserva dunque impotente la morte della figlia più piccola, sacrificata al dominio amorale del denaro; Primo Levi invece – messa in ordine la casa, scelto con cura il vestito, varcata la soglia, tornato indietro a sistemare un mazzo di chiavi lasciato fuori posto, uscito sul pianerottolo e chiusa la porta – si affaccia sulla tromba delle scale, prende un respiro e si getta nel vuoto sacrificando se stesso.

Quanto Tito Andronico entra in scena nell’atto primo, scena prima, dell’opera di William Shakespeare addosso ha dieci anni di “guerra spossante”, durante i quali è tornato a Roma cinque volte ferito per poi ripartire di nuovo per il fronte; in questi dieci anni ha visto morire ventuno dei suoi venticinque figli – “tutti uccisi combattendo” – e ora, “debole e anziano”, chiede solo di “riporre la spada” e di potersi godere “il tenero conforto della vecchiaia”. Tito ha negli occhi “i corpi” ammassati di coloro che sono stati fatti a pezzi “sul campo” e le “rughe del mio volto da vecchio” sono la conseguenza dei dolori dovuti a una decade trascorsa a uccidere ed evitare di essere ucciso. Solo “questi miseri resti, vivi o morti” mi rimangono – dice alludendo ai figli – e ne parla ai romani perché i romani comprendano cos’è davvero la guerra e quale distruzione comporta. Ma i romani non lo ascoltano; Tito, reduce dall’inferno, non viene ascoltato da nessuno.

Quando Tito Andronico entra in scena Bassanio e Saturnino (fratello contro fratello) hanno appena finito di litigare per la corona, Marco tira la volata per l’elezione imperiale e il popolo spinge perché il grande soldato diventi sovrano; inoltre: Lavinia si è promessa in sposa a Bassanio, Saturnino s’innamora all’istante di Tamora mentre i figli di lei, Demetrio e Chirone (altro fratello contro fratello) desiderano possedere sessualmente Lavinia; Tamora riflette su come vendicarsi di Tito, Aronne – in silenzio – macera l’odio nei confronti dei romani mentre Lucio chiede che sia sacrificato uno tra i Goti: “Dacci il più fiero tra i prigionieri, che lo taglieremo a pezzi” chiede quasi con la bava alla bocca annunciando, una pagina dopo, che uno dei figli di Tamora è “stato dilaniato, membro a membro” e messo sul rogo perché “le sue viscere” salissero al cielo come fumo. La guerra, insomma, è appena finita – il sangue bagna ancora la terra, miseria e distruzione fanno deserto ovunque – e “il Grande Meccanismo” che ha descritto Jan Kott in Shakespeare nostro contemporaneo si è già rimesso in moto: l’uomo è tornato a fare pasto con l’uomo.

È in questo contesto, in cui “la lotta per il Potere è ricominciata ed è ripreso lo scannarsi reciproco tra i personaggi” che Tito non viene ascoltato: non lo ascoltano quando si definisce un “vascello scaricato del suo peso”, quando chiede “un bastone per la vecchiaia e non lo scettro per governare il mondo”, quando spera di essere seppellito assieme ai figli già defunti poiché solo nella morte “non si celano tradimenti, non si gonfia l’invidia, non crescono piante velenose e non ci sono tempeste né rumore ma silenzio e un eterno riposo” e – a un punto, accortosi che “Roma non è che un covo di tigri selvagge” – si descrive in questo modo: “Sono come chi, su uno scoglio circondato dall’oceano, guarda salire la marea in attesa che l’onda lo travolga”.

Infatti.

C’è sempre un momento nelle tragedie e nei drammi di Shakespeare nei quali l’eroe – che pensa di poter plasmare il destino – comprende di essere invece plasmato dagli eventi, dal contesto, da qualcun altro che è in scena con lui. C’è sempre un passaggio preciso – di solito situato al centro della drammaturgia – in cui il sovrano, il grande soldato, il  principe che vuole vendicare la morte di suo padre o lo storpio che ha raggiunto l’apice del Potere, comprende che il campo d’azione è limitato e che, della storia, non è l’autore ma solo un personaggio: è il momento, per dirla con Kott, in cui “il Grande Meccanismo si rivela più forte di chi lo ha messo in moto” o ne ha favorito il funzionamento.

principe che vuole vendicare la morte di suo padre o lo storpio che ha raggiunto l’apice del Potere, comprende che il campo d’azione è limitato e che, della storia, non è l’autore ma solo un personaggio: è il momento, per dirla con Kott, in cui “il Grande Meccanismo si rivela più forte di chi lo ha messo in moto” o ne ha favorito il funzionamento.

Nel Tito Andronico la svolta avviene con lo stupro di Lavinia e l’ingiusta condanna dei figli di Tito per l’omicidio di Bassanio (atto terzo, scene prima e seconda): l’uomo che desiderava godersi il meritato riposo in una Roma che pensava pacificata perché ormai sazia di cadaveri è costretto a tessere nuove trame e tranelli, a far scorrere altro sangue e a rispettare l’obbligo di dedicarsi alla vendetta. “Andiamo, devo pensare a cosa fare”, “raddrizzerò i vostri torti”, “il voto è fatto”, “adesso andiamo nell’armeria”, “bene, allora sedete e attenti a non mangiare più di quanto serva a mantenerci in forza per vendicare i nostri torti”.

Il soldato, che non voleva più combattere, viene costretto a combattere ancora: fino alla fine.

È questo – a mio parere – il Tito che Michele Santeramo trae dal Tito Andronico: è l’eroe la cui natura eroica gli rende impossibile la libertà di scelta, è l’ingranaggio non separabile del sistema di cui fa parte, è l’uomo a cui non è permesso di fare di sé un’isola – pezzo di terra che si stacca e che se ne va a galleggiare a largo, altrove e lontano da quello che accade nel resto del mondo.

Questo Tito, che ha “sentito troppi lamenti di morte” e che ha “troppe grida nella testa”, che ha visto i figli vivi “portare addosso il peso dei fratelli morti” e che ha lasciato la propria felicità “dietro quelle tende” – lì dove ha combattuto prima che cominciasse lo spettacolo cui stiamo assistendo – chiede di poter essere “nient’altro che un uomo” e di poter “stare in pace”, seduto sulla poltrona ad ascoltare Hope There’s Someone di Antony Hegarty al giradischi (“Spero ci sia qualcuno che si prenderà cura di me, quando morirò” / “Che sia disposto a prendermi quando sarò stanco” / “Vorrei poter andare a dormire”), carezzando con la mano destra la testa di sua figlia Lavinia mentre nella sinistra tiene uno tra i tanti libri che gli restano ancora da leggere. Con nessun omicidio da compiere, per placare le anime di coloro che sono già morti, e neanche la voglia di riprendere le armi per andare a caccia.

Shakespeare (il primo autore, da cui la riscrittura di Santeramo dipende) tuttavia non glielo consente, non glielo consente la trama di cui Tito fa parte e che porta il suo nome – la tragedia è la sua – e non glielo consentono pertanto i personaggi con cui divide l’assito tant’è che questi prima lo lusingano, lo accolgono, lo salutano, cercano di convincerlo a non sottrarsi offrendogli la corona poi lo assediano tutti, fisicamente, e lo cingono all’angolo – quell’angolo anteriore destro del palco dal quale lui non vorrebbe più venire fuori – costringendolo ad assumersi le responsabilità che comunque il ruolo gli impone. Egli resiste, recalcitra, prende tempo, decide di non agire, sembra quasi dica preferirei di no, guarda nel vuoto, chiede con un’occhiata sostegno agli spettatori – vi prego, non permettete che anche stasera io debba replicare “questa recita di morte” – e allora il Grande Meccanismo (che non può più attendere) lo afferra, lo strattona, l’offende, poi lo obbliga a uscire dalla tana nella quale Tito ha cercato di andare in letargo imponendogli con la forza di tornare a lottare: il Grande Meccanismo fa della sua prigioniera la sua regina e del suo Re un inetto poi – giacché questo ancora non basta – gli stupra la figlia tagliandole le mani e la lingua, gli condanna a morte il figlio, gli esilia il primogenito e riduce in lacrime e rabbia suo fratello.

A questo punto anche il Tito di Santeramo comprende che non può più astenersi: deve sacrificarsi e il sacrificio, che  coincide con la seconda parte dello spettacolo, consiste nel sacrificare anche tutti gli altri.

coincide con la seconda parte dello spettacolo, consiste nel sacrificare anche tutti gli altri.

C’è un punto preciso in cui questo passaggio accade e viene perciò dichiarato – un punto preciso nel quale il tentativo di essere liberi fallisce definitivamente – ed è nel dialogo che appartiene alla settima delle dodici scene di cui è composto il copione, quando Tito chiede a suo fratello Marco come fanno gli altri uomini a sopportare lo strazio indicibile, il dolore più atroce, senza alimentare una risposta altrettanto cruenta e brutale (“Come fanno le persone normali?”, “Come fanno a fare cosa?”, “A sopportare, come fanno?”; “Come fa uno che lavora la terra a sopportare che sua figlia venga violentata? A guardarla comunque negli occhi e sopportare che sia ancora sua figlia?”) sentendosi rispondere: “Tu non potrai mai essere come loro”. Poi il dialogo prosegue così:

“Invece devo, io devo imparare. Cos’altro posso fare? I miei figli sono già morti, cos’altro posso fare se non imparare a sopportare?”

“Non puoi impararlo”.

“Perché?”

“Perché non sei fatto così”.

“Nemmeno loro nascono così. Invece imparano. Come fanno?”

“Non sei come loro. Non potrai mai esserlo”.

“No?”

“No. Non è così che deve andare”.

“E come?”

“Tu lo sai come”.

A questo punto Tito e Marco, dal proscenio, tornano sul fondo e poi di nuovo scivolano verso il proscenio e la commedia di vendetta prevista da Shakespeare – di cui i critici e gli studiosi hanno scoperto l’orrenda bellezza solo dopo l’allestimento di Peter Brook – può davvero ripetersi. Anche questa volta. Anche questa sera.

Santeramo coglie altri aspetti del Tito Andronico di Shakespeare (ad esempio, l’incidenza e il peso che i figli hanno nella vicenda: sono due principi, morto loro padre, a contendersi donne e corona; i due figli di Tamora litigano per chi debba prendersi Lavinia prima di decidere di stuprarla all’unisono; è per cercare di salvare suo figlio che Aronne confessa i delitti che sono stati commessi consentendo a Tito di organizzare la cena finale, nella quale la figliolanza – appunto – viene divorata dalla genitorialità; “questi figli”, non a caso dirà Tito, “mi perseguitano anche quando sono anime”, “io non vorrei uccidere nessuno ma ho famiglia” dirà poi, “prima siamo schiavi dei padri poi diventiamo schiavi dei figli” dirà ancora) ma è sulla relazione tra Tito e la tragedia cui Tito appartiene, e dunque sullo spettacolo del quale fa parte, che preferisco soffermarmi poiché è l’aspetto che la regia di Gabriele Russo esalta con più evidenza, più forza e più cura.  Non si tratta, infatti, solo di adeguare il progetto del Glob(e)al Shakespeare all’abitudine shakespeariana di mostrare l’artigianalità materiale di cui uno spettacolo è composto, di realizzare scenografie a partire dalle parole o di sfruttare ogni spazio e strumento possibile (Shakespeare scrive Tito Andronico a uso del palco e della galleria, utilizza più volte il vano interno posizionato sul fondo e fa della botola il luogo dell’inganno e del delitto): in questo Tito si tratta di far sorgere attorno al protagonista, e in modo evidente, il meccanismo scenico che lo contiene, lo pressa, lo ingabbia e del quale egli sarà il fulcro e una vittima. Dunque.

Non si tratta, infatti, solo di adeguare il progetto del Glob(e)al Shakespeare all’abitudine shakespeariana di mostrare l’artigianalità materiale di cui uno spettacolo è composto, di realizzare scenografie a partire dalle parole o di sfruttare ogni spazio e strumento possibile (Shakespeare scrive Tito Andronico a uso del palco e della galleria, utilizza più volte il vano interno posizionato sul fondo e fa della botola il luogo dell’inganno e del delitto): in questo Tito si tratta di far sorgere attorno al protagonista, e in modo evidente, il meccanismo scenico che lo contiene, lo pressa, lo ingabbia e del quale egli sarà il fulcro e una vittima. Dunque.

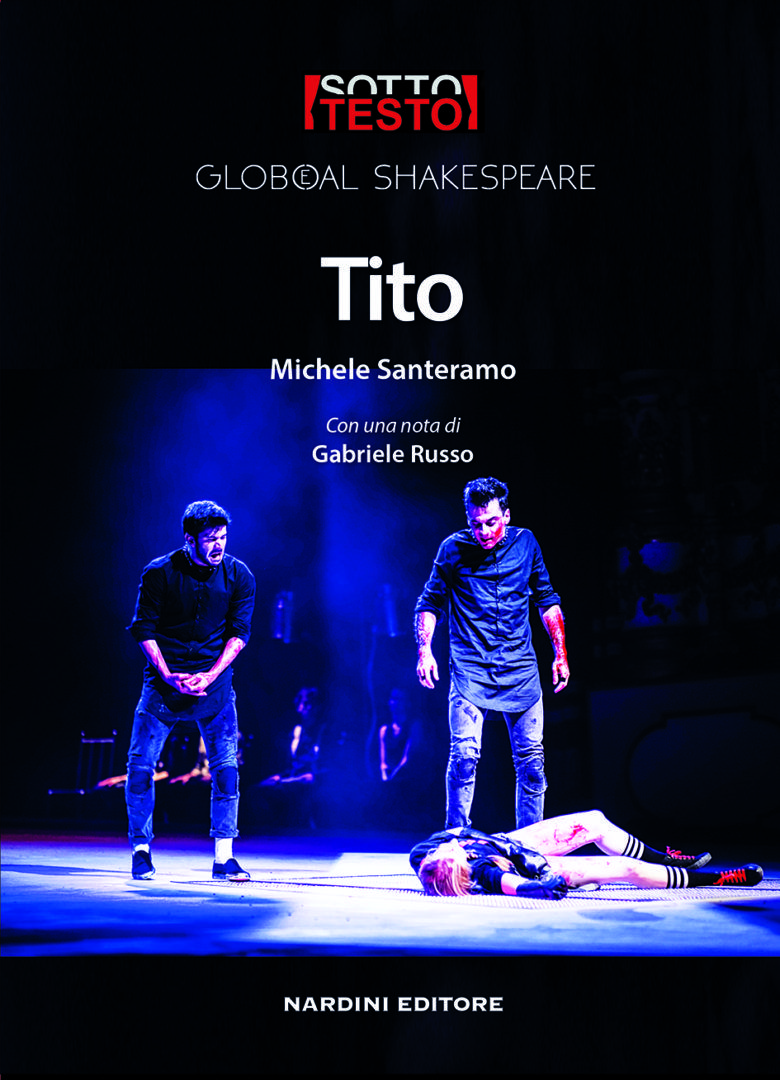

La messinscena comincia mostrando l’assetto finale, prevede poi un inchino al pubblico – ammutolito – dopo il quale gli attori non sono più personaggi ma tornano attori: uno beve un sorso d’acqua, un altro posa la giacca che ha indosso, un altro ancora chiacchiera con un collega; l’interprete di Saturnino riposiziona la corona al gancio che pende dall’alto, l’attrice che sarà tra poco di nuovo Tamora si prende un attimo, prima di andarsi a sedere di lato, mentre Bassanio è già pronto a rientrare da sinistra e dire la sua prima battuta. Insomma: a una replica (teatrale) segue un’altra replica ma anche: la tragedia è finita ma, poiché la tragedia in realtà non finisce mai, adesso ricomincia nuovamente.

Gli attori se ne stanno di lato – li vediamo seduti per la durata dell’intero spettacolo: dialogano con l’interno; indicano e sono indicati (“La figlia di Tito!” ribadisce Tamora portandosi al cospetto dell’attrice che recita la parte di Lavinia); fungono da servi di scena (slegano il cordame permettendo che gli oggetti calino dall’alto, trascinano i tubi di gomma nei quali scorrerà finto sangue, allestiscono la tavola e coloro che interpretano Demetrio e Chirone tengono gli estremi della fune in cui è stretto Aronne, prima di finire essi stessi legati); generano rumori strumentali (il battito ritmato col quale si annuncia l’arrivo dell’esercito), ricordano parti della trama ai colleghi (“Tito muore”, “Marco non muore”) e – quando Tito,  osservando il corpo straziato di Lavinia, urla “Dice di essere mia figlia!” – tutti in coro gli rispondono “Lo è!”.

osservando il corpo straziato di Lavinia, urla “Dice di essere mia figlia!” – tutti in coro gli rispondono “Lo è!”.

Il “rifaccio” di Marco che poi ripete la battuta che deve dire (“Quando non si vince…”); Bassanio che, nell’affermare “Noi siamo qui”, guarda il pubblico; Lavinia quando, a dispetto del mutismo che la contraddistingue, prende parola – “faccio finta di non poter parlare”, “questa parte che sono costretta a recitare è colpa tua”, “ma perché non te ne vai via?”, “mi fanno questo perché sono la figlia di Tito”, “la tragedia è tua e devo subirla io” – e alla quale Tito risponde invocando l’intervento del regista, degli spettatori o di un tecnico: “Ma l’avete sentita? Lei non può parlare: c’è qualcuno che interviene?”. “Esco” dice quindi Lavinia, giacché “così dev’essere”.

Le stringhe rosse di Lavinia, dettaglio che anticipa il sangue che le toccherà versare; la botola di sinistra, nel quale Chirone e Demetrio fanno precipitare Bassanio dopo una discesa caratterizzata dai loro versi e dal rumore dei coltelli affilati lama contro lama (“parlate e colpite” d’altronde è, nel Tito di Shakespeare, l’ordine che eseguono i figli di Tamora); le maschere da cane che Demetrio e Chirone indossano alla fine (rimando alle indicazioni di Shakespeare: Tamora si gode, infatti, “il chiasso dei latrati” e “Giove salvi vostro marito dai suoi cani” le dirà Lavinia; “coppia di segugi infernali” li definisce Tito nell’atto quinto, scena seconda); i colpi del duplice stupro, resi battendo il piede destro sulla grata di metallo; il volto di Aronne – non nero ma bianco e truccato solo parzialmente di nero (belletto attorale).

Ancora.

Le battute che servono allo svolgimento della trama ma che segnalano anche la consapevolezza teatrale dei personaggi. Ad esempio. “Zitta, regina, sei ancora mia prigioniera, non dimenticarlo” detta da Tito a Tamora, prima che quest’ultima diventi sovrana; il “Lei adesso è regina, tu sei l’amante della regina e io che sono? Niente sono e non  sta bene” con cui Chirone chiede il proprio ruolo in tragedia ad Aronne e Tamora; quel “tuo figlio brucia nel fuoco, come al solito” con cui si allude alla ripetitivià degli strazi prodotti dalla guerra ma anche alla ripetizione della battuta e dell’opera; il “tu qui devi chiedere la grazia a Tamora” con cui Marco richiama Tito al rispetto del copione; l’eco sottovoce con cui Aronne accompagna Tamora quando la madre espone la propria idea di vendetta ai figli (poiché queste battute in Shakespeare gli appartenevano) e lo “strappate”, riferito alle viscere, che Tito dice prima che lo pronunci Tamora poiché egli sa già come va la vicenda; “Stavolta non capita a mia figlia, è ancora troppo presto” dice Tito, “Hai sentito? È troppo tardi per una storia diversa” dice ancora e – quando Tamora tenta di recitare e dunque di fingere il proprio strazio di madre – Tito le si rivolge cosi: “Vuoi fare il monologo della madre disperata? Lascia stare, non ti viene bene… sai già come finirà, stai zitta” (coniugazione del più breve “Calmatevi, signora…” detto nel testo di Shakeapeare).

sta bene” con cui Chirone chiede il proprio ruolo in tragedia ad Aronne e Tamora; quel “tuo figlio brucia nel fuoco, come al solito” con cui si allude alla ripetitivià degli strazi prodotti dalla guerra ma anche alla ripetizione della battuta e dell’opera; il “tu qui devi chiedere la grazia a Tamora” con cui Marco richiama Tito al rispetto del copione; l’eco sottovoce con cui Aronne accompagna Tamora quando la madre espone la propria idea di vendetta ai figli (poiché queste battute in Shakespeare gli appartenevano) e lo “strappate”, riferito alle viscere, che Tito dice prima che lo pronunci Tamora poiché egli sa già come va la vicenda; “Stavolta non capita a mia figlia, è ancora troppo presto” dice Tito, “Hai sentito? È troppo tardi per una storia diversa” dice ancora e – quando Tamora tenta di recitare e dunque di fingere il proprio strazio di madre – Tito le si rivolge cosi: “Vuoi fare il monologo della madre disperata? Lascia stare, non ti viene bene… sai già come finirà, stai zitta” (coniugazione del più breve “Calmatevi, signora…” detto nel testo di Shakeapeare).

L’illuminazione, calda e fissa, che inquadra per tutto lo spettacolo la poltrona di Tito; i corridoi di luce, buoni per l’entrata e l’uscita degli attori; il rettangolo realizzato coi fari freddi, che incornicia la porta d’ingresso quando il personaggio viene dal fondo; la sorta di skyline che disegna l’ombra dei fari sulla parte alta della parete verticale (traccia esposta degli strumenti a disposizione); il rosso che viene dalla grata sulla quale Lavinia viene stuprata, rosso che poi illumina Tito che – nel frattempo – è seduto di spalle sul fondo; i tagli di luce che servono a far esistere ambienti diversi nei quali si agisce in contemporanea o che definiscono la dimensione degli interni (esempio: Marco che staziona sul bordo, in penombra, prima di fare ingresso nella casa di Tito).

Il “siamo otto mesi dopo” detto da Lucio e con cui viene dichiarata una didascalia cronologica shakespeariana; il movimento d’ingresso di Lavinia, che taglia il palco in diagonale perché sia vista da Tamora consentendole di cominciare a elaborare la vendetta (“È tua figlia?”); le frasi – in aggiunta al testo di Santeramo – con cui Tito chiede a Lavinia di far “sentire meglio” il dolore che sta patendo: “Non è una questione di volume… prova a farlo arrivare anche qui, a me… ecco, ora va bene”.

Dunque siamo a teatro, gli uomini e le donne che abbiamo davanti sono attori e attrici che non si identificano nel ruolo che gli spetta ma che lo recitano perché gli tocca farlo; lo spettacolo – riallestendo in forma nuova e con parole diverse un’antica tragedia di vendetta, genere in voga nel Seicento, che si intitolava Tito Andronico – ci mostra qualcuno che è costretto a rispettare la parte che qualcun altro gli ha assegnato, parte che il contesto gli impone e alla quale – pur volendo – non si può più sottrarre.

Così quest’opera, considerata per troppo tempo solo uno show pulp, si dimostra un dramma che per tema ha l’indipendenza individuale, riuscendo così a dire qualcosa di noi più di quanto noi stessi avremmo pensato sedendoci questa sera in questo teatro: dice del “sistema” (anche così Kott chiama il Grande Meccanismo) di cui ognuno è un frammento, sistema dal quale sembra impossibile uscire, fare diserzione, e che ogni giorno ci costringe al rispetto degli obblighi e all’aderenza al dettato comune e collettivo; dice dei desideri che sacrifichiamo ogni giorno a questo sistema e dice di tutti quei momenti in cui non facciamo ciò che vorremmo, perché impegnati a fare ciò che si deve; dice della libertà che pensiamo ci appartenga e che ci renderemo invece conto un giorno – così come, nel mezzo dello spettacolo, è capitato a Tito – non è che una sopravvivenza illusoria e limitata, un comando eseguito sempre più in modo naturale, un ordine al quale ci conviene abituarci e, in taluni casi, l’adesione a una tragedia.

Una rivendicazione destinata col tempo ad affievolirsi è, per i più ingenui, la libertà; una recita recitata e basta si dimostra, invece, per quelli che tra noi sono più consapevoli.

Glob(e)al Shakespeare

un progetto di Gabriele Russo

scene Francesco Esposito

costumi Chiara Aversano

light designer Salvatore Palladino, Gianni Caccia

sound designer G.U.P. Alcaro

coproduzione Fondazione Teatro di Napoli-Teatro Bellini, Fondazione Campania dei Festival-Napoli Teatro Festival Italia

Tito

liberamente tratto da Tito Andronico

di William Shakespeare

riscrittura originale di Michele Santeramo

regia Gabriele Russo

con Roberto Caccioppoli, Antimo Casertano, Giandomenico Cupaiuolo, Gennaro Di Biase, Piergiuseppe Di Tanno, Maria Laila Fernandez, Fabrizio Ferracane, Daniele Marino, Francesca Piroi, Leonardo Antonio Russo, Filippo Scotti, Isacco Venturini

durata 1h 10′

lingua italiano

Napoli, Teatro Bellini, 17 ottobre 2017

in scena dal 17 al 22 ottobre e il 24 ottobre 2017